Notre histoire

Les grandes dates de l’histoire de l’Institut

archéologique liégeois et de ses musées

Le 4 avril, lors d’une réunion tenue dans les locaux

Le 4 avril, lors d’une réunion tenue dans les locaux

de la Société d’Émulation sont jetées les bases d’un Institut archéologique liégeois.

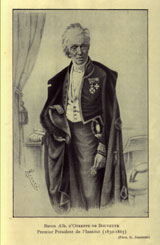

Le 12 avril sous la présidence du baron Albert d’Otreppe de Bouvette, ils sont seize fondateurs à signer les statuts de la nouvelle association de fait. Ce sont : Adolphe Borgnet, Jean-Henri Bormans, Ulysse et Félix Capitaine, Léon de Closset, Charles Davreux, A. J. Delahaye, Jean-Charles Delsaux, Louis Fabry-Rossius, Charles et Joseph Grangagnage, Ferdinant Henaux, Mathieu-Lambert Polain, Edmond de Sélys-Longchamps et Charles du Vivier de Streel.

Parmi les objectifs, la création d’un musée provincial « utile et patriotique ». Les premières collections trouvent refuge au palais (1850), puis à la bibliothèque de l’Université (1851) et à la Société d’Émulation (1852) avant de faire retour au palais en 1857.

Les premiers conservateurs seront successivement Jean-Charles Delsaux (1850-1855), Gustave Hagemans (1855-1856) et Jules Helbig (1857-1862).

1850

Parution du premier Bulletin de l’Institut archéologique liégeois (129 tomes parus jusqu’en 2025).

1852

Premier catalogue des collections.

1857

Début du conservatorat du docteur Joseph Alexandre (jusqu’en 1910).

1862

Donation d’une première partie de la collection du baron Albert d’Otreppe de Bouvette (plus de 350 pièces), suivie d’une seconde en 1874.

1865

1868-1869

Campagne de fouille menée par l’Institut archéologique liégeois (Philippe de Limbourg) au lieu-dit Sur les Minières à Juslenville (Theux). À cet endroit se trouvait une nécropole à incinération, en usage de la seconde moitié du Ier siècle au début du IIIe siècle après J.-C.

Voir Stanislas Bormans, «Premier rapport sur les fouilles archéologiques de Juslenville», BIAL IX, 1868, p. 135-156.

1868

1871-1874

Le baron Poswick et M. de Coninck dirigent, pour le compte de l’IAL, des recherches au lieu-dit Mont Saint-Sauveur à Fallais ; site archéologique en usage de l’époque romaine jusqu’au Moyen Âge.

1871

1872-1874

Fouilles menées place Gît-le-Coq à Jupille, à l’emplacement d’une villa romaine. Parmi les vestiges récoltés figurent un fragment de mosaïque à décor géométrique et un vase à bustes, dit « vase planétaire de Jupille », découvert le 15 mai 1872.

Voir S., « Fouilles faites à Jupille, près de Liège », BIAL XI, 1872, p. 469-495.

1872

Fouilles du tumulus de la Campagne de la Tombe de l’Empereur à Villers-le-Peuplier, par le comte G. de Looz. La même année, il fouille le tumulus de Braives, appelé aussi tombe d’Avennes.

Voir Georges de Looz, « Fouilles dans la tombe d’Avennes », BIAL XII, 1874, p. 196-230.

1873

Fouilles du tumulus de Blehen (Hannut) par A. Kempeneers et Georges de Looz.

Inauguration des nouveaux locaux du musée au palais provincial.

Voir A. Kempeneers, « La tombe de Blehen. Fouilles faites en février-mars 1874 », BIAL XIII, 1877, p. 122-194.

1874

Organisation du 9e congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique.

1890

Georges de Looz et Marcel de Puydt fouillent, pour le compte de l’Institut, le tumulus de Hodeige (Remicourt).

1891

MM. Godelaine et Braconnier fouillent les vestiges de la villa de Survillers, à Modave.

1899

Fouilles du tumulus arasé de La Barrière à Herstal. Le mobilier funéraire très riche, comprenant un vase dénommé « le vase hédonique », est exposé aux MRAH de Bruxelles.

Voir J. E. Demarteau, « Le vase hédonique de Herstal », BIAL XXIX, 1900, p. 41-63.

1900

Premières conférences organisées par l’IAL pour ses membres.

1901

L’IAL prend position contre la démolition de la maison Porquin.

Voir Monique Merland, « Restitution de la maison Porquin, par l’architecte Paul Jaspar, un de ses ardents défenseurs, dès 1899 ».

1902

Fouilles de quelques tombes de la nécropole du Bas-Empire, à Herstal.

1904

Ouverture du Musée d’Ansembourg.

Premières conférences publiques.

Fouilles de Firmin Hénaux menées à Clavier-Vervoz. Découverte de tombes datées de l’époque flavienne (69-96 après J.-C.), dotées d’un mobilier funéraire particulièrement riche en céramiques sigillées et en verres.

1905

Premières tables générales du BIAL dont elles constituent le tome 31.

Naissance d’une revue annexe : la Chronique archéologique du pays de Liège (CAPL, jusqu’en 1970).

1906

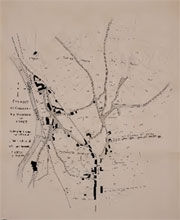

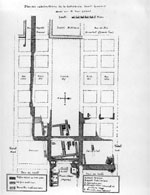

Une campagne de fouille préventive menée par l’Institut archéologique liégeois, place Saint-Lambert à Liège, conduit à la découverte de vestiges allant des ruines de l’ancienne cathédrale Saint-Lambert jusqu’aux premières traces d’occupation du site, remontant au  Mésolithique. L’historien liégeois Eugène Polain découvre un petit peigne à quatre dents, en os, ayant servi au façonnage et à la décoration des céramiques rubanées du Néolithique ancien.

Mésolithique. L’historien liégeois Eugène Polain découvre un petit peigne à quatre dents, en os, ayant servi au façonnage et à la décoration des céramiques rubanées du Néolithique ancien.

Sur les fouilles de la place Saint-Lambert, voir Eugène Polain, « Fouilles archéologiques place Saint-Lambert », CAPL, II, 10, octobre 1907, p. 84-91.

Sur le peigne à quatre dents, voir Félix Vercheval, « Un peigne (?) préhistorique », CAPL, V, 6, juin 1910, p. 59-60.

1907

Le 22 juillet, signature de la convention régissant les rapports entre la Ville et l’Institut pour l’organisation de leurs collections mises en commun sous la direction du second.

Le 1er août, inauguration du Musée archéologique liégeois installé dans la maison Curtius.

Organisation du 21e congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique.

1909

Le préhistorien Jean Servais est nommé conservateur.

Fouilles des substructions de la villa romaine de Chardenneux-Bonsin. La pièce majeure, mise au jour lors de ces prospections, est un masque décoratif de production colonaise, figurant un satyre, daté du IIe siècle après J.-C.

1910

Donation à la Ville de la collection Moxhon.

Voir Lucien Renard, « Inauguration des collections Moxhon au Musée archéologique », CAPL, VII, 5, mai 1912, p. 64-66.

1911

Dernière révision des statuts intégrant les dispositions de la convention de 1909.

L’Institut intervient à plusieurs reprises dans la création de l’actuel Musée Grétry et dans la restauration de la maison natale du musicien.

1913

Le 26 mai, l’Institut suspend ses activités officielles, mais poursuit son travail scientifique dans l’ombre.

1916

Des fouilles menées, d’abord en 1916 puis reprises en 1922, au lieu-dit Les Trixhes, à Jupille, permettent la mise au jour d’une nécropole à incinération.

1922

La gestion du Musée d’Ansembourg est rattachée à celle du Musée Curtius.

1923

Organisation du 29e congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique.

Hélène Van Heule succède à Jean Servais comme conservateur.

Accéder ici à la notice biographique d’Hélène van Heule, par Monique Merland (Nouvelle Biographie nationale, 14, Académie royale de Belgique, 2018).

1932

Création de l’asbl Les Amis des musées de l’Institut archéologique liégeois (AMIAL), le 21 janvier.

1933

L’AMIAL publie un premier bilan de ses acquisitions.

Août : les collections sont mises à l’abri dans sept lieux moins exposés en cas de conflit armé.

1939

Les collections ont été épargnées, mais les bâtiments ne sont pas intacts et la plupart des vitrines sont brisées. Hélène Van Heule se consacre à une nouvelle muséographie afin de rouvrir les musées.

1945

Le 13 juin 1946, réouverture de l’hôtel d’Ansembourg et inauguration de la salle Jamar-Raick. Le 3 décembre, ouverture partielle du Musée Curtius et vernissage de l’exposition de la collection de verreries anciennes d’Armand Baar, confiée à l’IAL.

Accéder ici à la notice biographique d’Armand Baar, par Monique Merland (Nouvelle Biographie nationale, 17, Académie royale de Belgique, 2025).

1946

Le centenaire de l’Institut est célébré le 17 juin 1950 : les restaurations des dommages de guerre sont terminées, de nombreuses salles réorganisées et les projets des futurs aménagements adoptés. Hélène Van Heule part à la retraite ; Joseph Philippe est nommé conservateur.

Centenaire de l’IAL (c) Journal La Meuse

1950

Convention du 11 mai 1951 entre l’Institut et l’Université pour le dépôt partiel de la bibliothèque et la gestion des échanges de publications.

1951

Création officielle du Musée du Verre en date du 15 juin 1959, à la suite du dépôt à l’Institut (1946), puis de l’acquisition par la Ville (1952) de la collection Baar.

1959

Édition de tables générales du BIAL pour la période 1902-1945 (Georges Hansotte).

1960

Organisation du 40e congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique.

1968

Dépôt de la bibliothèque de l’IAL au Musée Curtius régi par la convention du 18 octobre.

1982

Luc Engen est désigné conservateur de l’IAL jusqu’en 1996 et à nouveau entre 2008 et 2014.

1983

Une nouvelle collection : les Cahiers de l’Institut archéologique liégeois (CIAL). 5 volumes parus.

1984

Organisation du 4e congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique, 51e congrès de la Fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique.

1992

Éphémère collaboration éditoriale avec la Société royale Le Vieux-Liège pour les Chroniques liégeoises.

1996

La Région wallonne confie à l’Institut la poursuite des fouilles de la place Saint-Lambert qu’elle subsidie.

Ann Chevalier devient conservateur (jusqu’en 2007).

1997

Renaissance de la chronique qui change de nom ; elle s’intitule désormais Chronique d’archéologie et d’histoire du pays de Liège (CAHPL, jusqu’en 2007).

Renaissance de la chronique qui change de nom ; elle s’intitule désormais Chronique d’archéologie et d’histoire du pays de Liège (CAHPL, jusqu’en 2007).

1998

Édition des tables générales de la CAPL (Françoise Fonck et Pierre-Yves Kairis).

1999

Création de l’asbl In situ (Institut archéologique liégeois) pour le développement de ses activités archéologiques, active jusqu’en 2012.

2001

Centenaire du Musée d’Ansembourg.

Monique Merland accepte la charge de directrice des publications de l’IAL (jusqu’en 2024).

Lancement d’une nouvelle collection de monographies ; le premier titre est consacré au mobilier liégeois du XVIIIe siècle (Pierre Bernard).

2005

Inauguration du Grand Curtius intégrant les trois musées où l’IAL exerce ses compétences.

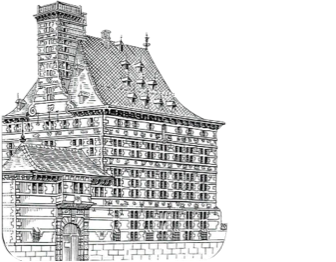

Sur les composantes architecturales, voir Monique Merland, Le Grand Curtius à Liège.

2009

Classement comme trésor de la Communauté française des bronzes mithriaques d’Angleur et publication d’une monographie (Jean-Luc Schütz).

Création d’un premier site Internet et mise en ligne des bulletins antérieurs à 1985 et des autres périodiques créés par l’Institut depuis leur origine.

2011

Gaëtane Warzée accepte la charge de conservateur de l’IAL.

2015

L’IAL dispose désormais d’un bureau au 9 quai de Maestricht.

Mise en projet d’un centre d’étude des Arts du Métal au Pays de Liège.

2020

L’IAL organise, entre juin et octobre, l’exposition Donation Lemaire. Étains anciens. Bibliophilie. Gravures. Archéologie au Grand Curtius, mettant à l’honneur la collection offerte en 2018 par le Professeur Roger Lemaire.

2022

L’IAL fête son 175e anniversaire par un ambitieux programme de manifestations : Assemblée générale au palais provincial le 4 avril 2025, exposition des Trésors cachés de l’IAL au Grand Curtius, entre septembre et décembre, et de nombreuses visites proposées aux membres. Un nouveau site internet est mis en ligne.